Trouble du spectre de l’autisme (TSA)

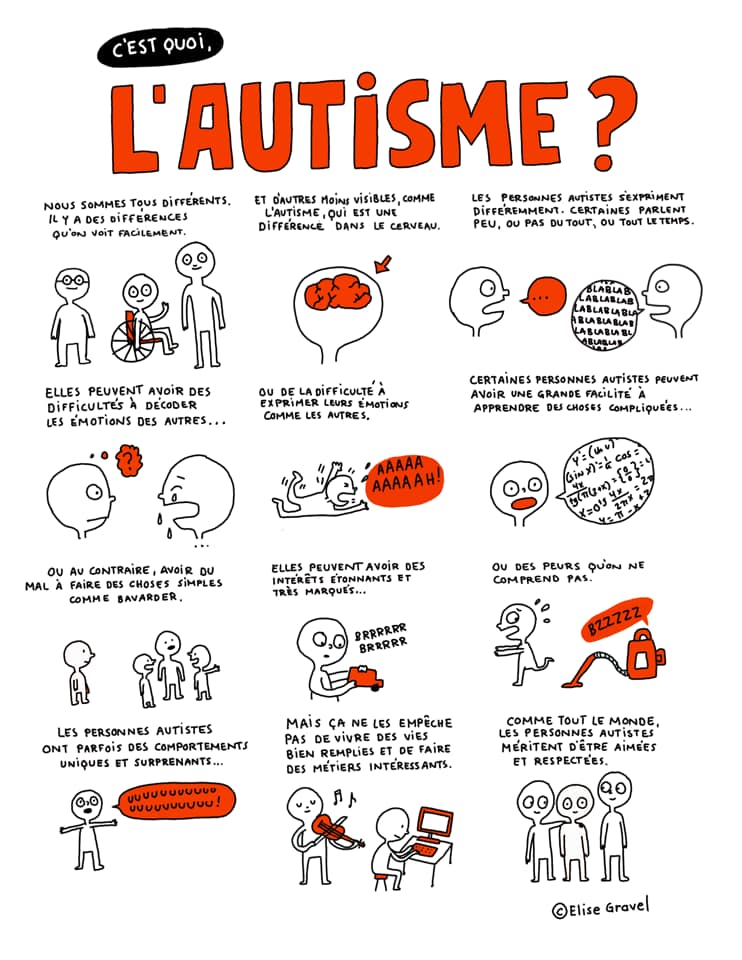

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) associe des troubles de la communication et des interactions sociales à des comportements et activités répétitives et restreintes.

Chaque personne autiste se situe sur un spectre en fonction de l’intensité des symptômes et des besoins d’accompagnement qui en résultent, ce qui rend chaque personne unique.

De ce fait, certains individus vivent de manière autonome, tandis que d’autres nécessitent un accompagnement tout au long de leur vie.

À savoir : le TSA est souvent associé à d’autres troubles, comme le TDAH, l’épilepsie, le handicap intellectuel ou le trouble du développement intellectuel (TDI), ainsi que les troubles du sommeil ou alimentaires.

Quelques chiffres clés

- Le TSA concerne environ 1% de la population.

- Le ratio de personnes concernées est de 4 garçons pour 1 fille

- L’augmentation des cas diagnostiqués peut s’expliquer par des critères d’évaluation élargis et un dépistage plus précoce.

Les symptômes du TSA

Les symptômes du trouble du spectre de l’autisme se manifestent de manière variée, mais peuvent être regroupés en deux grandes catégories.

1. Déficits persistants de la communication et des interactions sociales observés dans des contextes variés.

Altération des interactions sociales

Les personnes autistes rencontrent des difficultés à établir et maintenir des relations sociales.

Troubles de la communication

Le TSA affecte la communication verbale et non-verbale.

2. Caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités (comprenant les particularités sensorielles/perceptives)

Comportements répétitifs et intérêts restreints

Ces comportements sout souvent caractéristiques du TSA :

- Gestes stéréotypés ;

- Routines rigides ;

- Centres d’intérêts restreints ou obsessionnels.

Particularités sensorielles/perceptives

Le TSA s’accompagne souvent de réactions atypiques aux stimulations sensorielles.

Traitements et diagnostic

Diagnostic

Le diagnostic du TSA est possible à tout âge, mais les premiers signes apparaissent généralement avant 3 ans. Un diagnostic fiable peut être établi dès 2 ans par des professionnels spécialisés (pédiatres, psychologues, neuropédiatres).

Le diagnostic positif du trouble (présence d’un TSA) doit être complété par un diagnostic fonctionnel précisant ses conséquences (fonctionnement intellectuel, communication, motricité, particularités sensorielles) et les troubles associés nécessitant des explorations pluridisciplinaires et coordonnées.

Accompagnement

Bien que le TSA soit en général présent tout au long de la vie, un accompagnement et un environnement adaptés peuvent réduire leur impact. Les approches doivent être adaptées aux besoins de la personne et réévaluées en fonction des demandes de la personne et de ses aidants, et de leur efficacité pour faciliter la vie de la personne et son fonctionnement.

Ces accompagnements peuvent associer :

-

des interventions comportementales et développementales (auprès de l’enfant et/ou de ses parents) ;

-

des rééducations visant à compenser les difficultés de l’enfant sur le langage et/ou la psychomotricité ;

-

des accompagnements éducatifs ;

-

des accompagnements de l’environnement pour le rendre plus accessible ou pour minimiser l’impact sensoriel ;

-

un suivi médical ou paramédical pour le suivi des troubles associés.

Toutes ces interventions doivent être réalisées de manière coordonnée entre la personne, ses aidants et les différents intervenants et doivent viser l’autodétermination de la personne accompagnée.

L’ensemble de ces accompagnements permet de favoriser l’épanouissement des personnes autistes et leur inclusion sociale.

À savoir

Les troubles du neuro-développement (TND) affectent le développement du système nerveux et peuvent entraîner des difficultés dans les fonctions cognitives, émotionnelles et comportementales.

Ils regroupent :

- Le trouble du développement intellectuel (TDI),

- Le trouble du spectre de l’autisme (TSA),

- Les troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA),

- Le déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH).

Auxquels s’ajoutent les mouvements stéréotypés et les tics.

Les TND touchent environ 1/20ᵉ de la population, soit 35 000 naissances par an.